丁江南,汉语言文学教研室专职教师,本学期主讲《走进杜甫》课程。

教学内容:第七章侍奉皇帝与走向人民

主要任务:聚焦于让学生深入研读该章节内容,清晰梳理出杜甫这一时期的人生轨迹,包括他何时侍奉皇帝、又因何逐步走向人民,通过对具体事件和时间节点的把握,了解杜甫走向 “诗圣” 的历程。同时,能够精准提炼出这一阶段杜甫诗歌创作在风格、主题等方面发生的显著变化,如从早期对宫廷生活的些许描绘、渴望得到皇帝赏识的心态反映,转变为后期对人民生活疾苦的深刻洞察与书写,提升学生对文学作品变化的感知与分析能力。

一、教学理念与设计

本课程以OBE(成果导向教育)理念为核心,围绕 “知识掌握、能力提升、价值塑造” 三维目标展开设计。针对大一学生文学基础参差不齐、对古典诗词兴趣差异较大的特点,采用线上线下混合式教学模式,借助超星学习通平台整合教学资源,将杜甫的人生经历、诗歌创作与历史文化背景有机融合,引导学生深入理解杜甫的精神世界与文学成就,培养学生的文学鉴赏能力、批判性思维与人文情怀。

在课程框架搭建上,依据杜甫的人生轨迹,划分为 “早年漫游与科举求仕”“长安困守与侍奉皇帝”“走向人民与漂泊西南” 等主题模块,每个模块均设定明确的学习成果目标,并设计与之匹配的线上线下教学活动。

以OBE(成果导向教育)理念为核心,课程深度融合线上线下混合式教学模式,充分发挥超星学习通平台优势,构建动态交互的学习生态。在课前环节,依托超星学习通提前发布图文史料、诗歌朗诵音频、历史纪录片片段等多元学习资料,引导学生自主完成课前预习。在课堂互动环节,通过平台实时推送开放式问题,鼓励学生即时在线作答并分享见解。将知识输入与输出有机结合,有效激发学生学习兴趣,强化其自主探究与协作能力,切实达成以学生学习成果为导向的教学目标。

二、教学实施过程

(一)线上自主学习

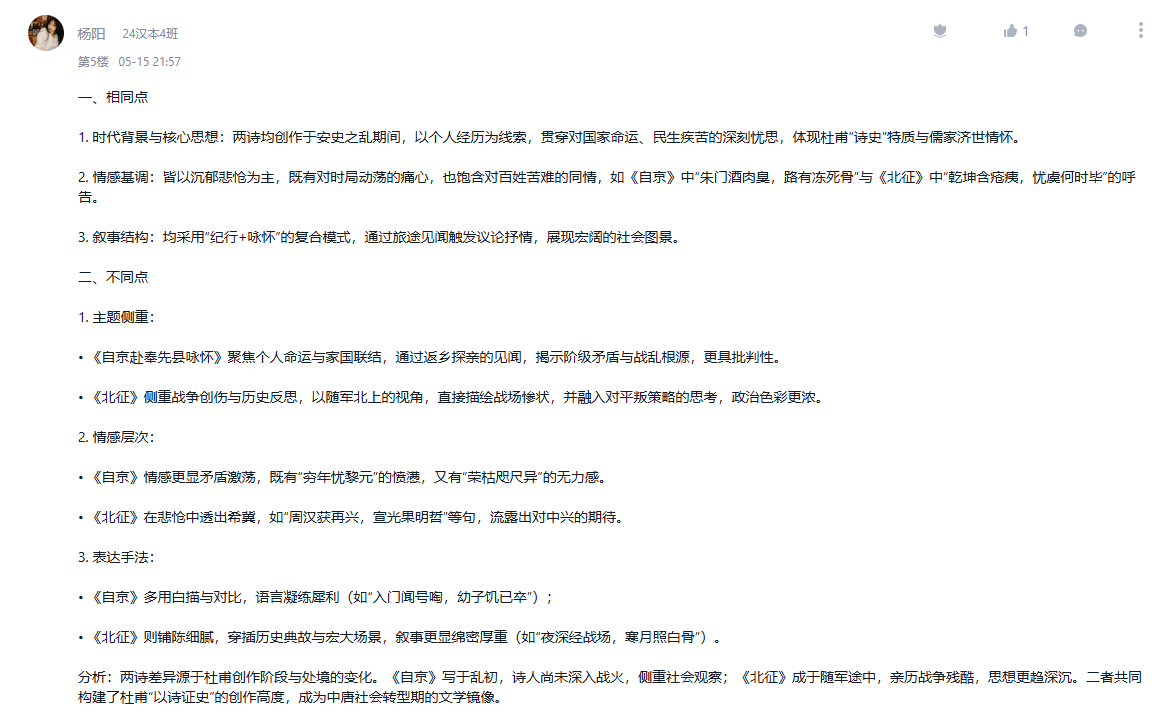

丁老师通过超星学习通平台,于课前发布学习任务,明确预习内容与要求,引导学生自主阅读文本,初步构建对杜甫不同人生阶段的认知框架。同时,利用平台的讨论区功能,发起开放性话题讨论,如 “杜甫的《自京赴奉先县咏怀五百字》和《北征》有何异同”,鼓励学生分享观点、交流心得,教师适时引导和点评,激发学生的深度思考。

超星学习通课堂数据

(二)线下互动教学

线下课堂以问题导向和项目驱动为核心,开展多样化教学活动。丁老师鼓励学生通过课堂提问、小组讨论、角色扮演、诗歌朗诵比赛等形式,深化学生对杜甫诗歌和人生的理解。在 “侍奉皇帝与走向人民” 章节教学中,组织学生分组对《三吏》《三别》进行文本细读,分析诗歌中的人物形象、叙事手法与情感表达,每组推选代表进行汇报展示,其他小组进行提问和评议,丁老师最后进行总结提升,引导学生感悟杜甫 “穷年忧黎元” 的家国情怀。

此外,丁老师引入情境教学法,让学生角色扮演,体会诗歌创作的时代背景与情感氛围,增强学习的趣味性与代入感。同时,丁老师结合多媒体设备展示杜甫生活时代的历史地图、文物图片等资料,帮助学生直观感受历史情境。

学生汇报展示

学生参加“诗韵颂情·经典流传”杜诗诵读大赛

三、教学成果与成效

通过课程学习,学生在知识、能力和素养方面均取得显著进步。在知识掌握上,学生能够系统梳理杜甫的人生脉络,准确解读其经典诗作的内涵与艺术特色;在能力提升方面,文学鉴赏能力、批判性思维能力和团队协作能力明显增强,在课后作业中,学生对杜甫诗歌的研究视角多样,分析深入;在价值塑造层面,学生深刻体会到杜甫忧国忧民的高尚情怀,人文素养得到提升。

课程采用多元化评价体系,综合考量线上学习表现(资源学习时长、讨论参与度)、线下课堂表现(小组讨论贡献、展示汇报水平)、课后作业与实践成果以及期末考核等多方面因素。从学生的反馈来看,学生普遍认为线上线下混合式教学模式新颖有趣,学习资源丰富实用,教学活动富有启发性,有效提升了学习效果。同时,丁老师通过学生的学习过程数据和作业成果,及时发现教学中的问题,调整教学策略,形成教学相长的良性循环。

总之,本学期《走进杜甫》课程在教学实践中积极探索创新,取得了良好的教学效果。未来将继续总结经验,改进不足,不断提升课程教学质量,为学生的成长成才提供更优质的学习体验。

(文/图 谷陈梦)